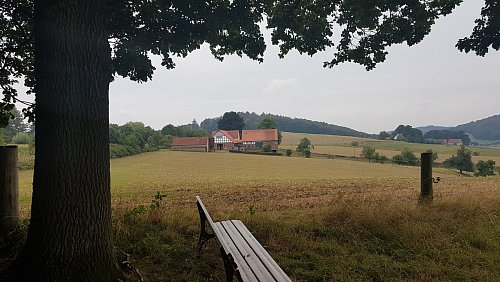

Halle/Berlin. In diesen Tagen, genauer gesagt seit dem 20. August, lebt meine Familie seit genau 101 Jahren auf unserem Hof in Ascheloh. Von dort stamme ich, nein, richtiger wäre: Da komm ich wech. Wenn es irgendwas gibt, was ich mit dem Begriff „Heimat" verbinde, dann ist es der weite Blick aus dem Küchenfenster, an der riesigen Esche vorbei, rüber nach Eggeberg.

Mein Vater kennt diesen Blick von Geburt an, meine Mutter stammt dagegen aus Ostfriesland, nach Halle kam sie, als ihr Vater, gelernter Bonbonkocher, von einem friesischen Süßwarenhersteller zu Storck wechselte. Fachwerk überforderte die Fünfjährige: „Müssen wir jetzt auch in so einem karierten Haus wohnen?" Sie hatte Glück: Nie wohnte sie in Fachwerk. Als sie auf unseren Bauernhof zog, war das Fachwerk dort schon lange wegmodernisiert.

Während des Corona-Lockdowns war ich einige Male zu Besuch in Westfalen. Hier waren Dinge möglich, die in Berlin unmöglich waren: Spazierengehen, ohne anderen Menschen auf die Füße zu treten, zum Beispiel. Hier nahm man die Pandemie mit westfälischer Gelassenheit. In Berlin tobten dagegen absurde Demonstrationen von Verschwörungstheoretikern, die hinter Corona die Profitgier von Bill Gates und Co. wittern. Watten Unsinn, möchte ich erwidern: Die eigentlichen Gewinner der Pandemie sind die, die niemand auf dem Schirm hat, die heimlichen Profiteure im Verborgenen. Wie ich schon lange einer bin. Ich muss dazu etwas ausholen: 101 Jahre, um genau zu sein ...

Aus dem alten Hof Dücker wird der neue Hof Surmann

Es war einmal vor langer, langer Zeit. Am 20. August 1919 traten Friederike Wilhelmine Marie Surmann, geborene Wesselmann, und ihr Gatte Wilhelm Heinrich August Surmann aus Bielefeld-Vilsendorf in den heiligen Stand der Ehe. Mit diesem Tag endete die jahrhundertelange Geschichte des Hofes Dücker zu Ascheloh. Es begann die Geschichte des Hofes Surmann. Über Jahrhunderte zuvor war der Hof mit der Nummer 7 – so lautete auch bis in die Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts hinein die offizielle Postanschrift – in den Landkarten mit dem Namen „Dücker" verzeichnet. So fest waren die Besitzungen in Händen der Familien, dass man sich in offiziellen Landkarten gar nicht erst mit Hausnummern aufhielt, sondern gleich Familiennamen an die Hofstellen schrieb.

Die Geschichte des Hofes ist eine Geschichte voller Viren. Das erste Virus traf am 5. Dezember 1902 den Bauern Heinrich Wilhelm Dücker. Er verstarb mit nur 45 Jahren an einer Polio-Infektion, und seine Frau Johanna Marie Elise verblieb allein auf dem Hof. Das Paar war bis dato kinderlos geblieben. Da es sich nicht schickte in dieser Zeit, als Frau allein einen Bauernhof zu führen, und, seien wir ehrlich, es auch einfach sehr, sehr viel Arbeit war, sei es ihr – auch privat – gegönnt, sich wiederzuverheiraten. So kam, nur drei Monate nach Ablauf des Trauerjahres, am 12. Februar 1904 Herrmann Eduard Eickhoff auf den Hof Dücker, der nun in den Landkarten als „Hof Eickhoff" hätte verzeichnet werden müssen.

Neue Scheune stürzte die Familie fast in den Ruin

Eine der ersten Amtshandlungen des frisch Eingeheirateten war der Bau einer völlig überdimensionierten Scheune, die die Familie beinahe in den Ruin gestürzt hätte und viele am Bau beteiligte Handwerker ob unbezahlter Rechnungen noch jahrelang fluchen ließ – und noch heute meinen Vater ob der horrenden Feuerversicherungsprämien. Womöglich hätte ein Flurkartenzeichner jener Tage Hof „Die mit der dicksten Scheune" geschrieben. Immerhin, nach „Scheune bauen" stand „Kind machen" auf der Bucketlist der Eheleute Eickhoff.

Allerdings war Johanna Marie Elise Eickhoff, vormals Dücker, schon 44 Jahre alt. Ein Hoferbe wurde überraschenderweise nicht geboren, doch sie holten ein junges Mädchen namens Helene Olga Winkelmann auf den Hof, geboren 1901 in Altenessen. Mein Vater berichtet von einer Adoption, die es gegeben haben soll, doch deren Spuren verlieren sich im Grau der Geschichte. Zumal nun schon das zweite Virus zuschlug. A/H1N1 wanderte auf seinem Weg von den Schützengräben im Franzosenland in die Hauptstadt des Deutschen Reiches im Teutoburger Wald vorbei, kehrte in Ascheloh auf dem Hofe mit der Nummer 7 ein, und am 10. Oktober 1918 verstarb Eduard Eickhoff mit nur 47 Jahren an der Grippe, knappe sechs Wochen später folgte die junge Helene Olga mit bloß 17 Jahren. Das Sterberegister der Kirchengemeinde weiß nichts von einer Adoption, sie starb „als Magd tätig" auf dem Hofe Eickhoff. Die Zukunft des Hofes war ausgelöscht.

Spanische Grippe wütete sich durch die Bauerschaft

Die Spanische Grippe wütete sich durch die Bauernschaft, auf dem Nachbarhof Ascheloh Nr. 8, Meyer zu Bentrup genannt Kleine-Butenuth, raffte es binnen sechs Tagen drei Familienmitglieder zwischen 24 und 36 Jahren dahin. Allein Johanna Marie Elise, geborene Niemann, verwitwete Dücker, verwitwete Eickhoff, überlebte die Grippe, hatte den Kaffee auf und die Menopause hinter sich. Sie brauchte Hilfe und beschloss, eine ihrer unverheirateten Nichten auf den Hof zu holen.

Im Surmann‘schen „Familienbla" – mein Berliner Kollege BovBjerg erfand den Begriff in seinem Roman „Serpentinen" –, heißt es, es hätte ein regelrechtes Nichten-Casting gegeben, und Johannas Wahl sei bewusst auf das eher stille und fleißige Mädchen Marie Wesselmann gefallen, weil sie Ruhe auf den Hof bringen wollte. Offensichtlich war ihr frisch verschiedener Gatte eher ein Unruhestifter, ein Großkotz mit dem Ego eines Scheunentores einer viel zu großen Scheune.

Historische Folge von "Frau sucht Bauer" in Ascheloh

So zog meine Großmutter, Marie Wesselmann auf den Hof Eickhoff, vormals Dücker, postalisch: Ascheloh Nummer 7. Etwas weniger als ein Jahr lang war der Hof nun in Hand zweier Frauen, unterstützt bloß von einem gut neunzigjährigen Heuerling, das Matriarchat zog ein, misstrauisch von der Nachbarschaft beäugt und neidisch von den Cousinen meiner Oma, die beim Nichten-Casting leer ausgegangen waren.

Niemand weiß in unserer Familie zu sagen, wie und wann die 22 Jahre junge Marie ihren Gatten kennenlernte. Ich stelle mir vor, wie sie über Monate hinweg eine der begehrtesten Junggesellinnen der Bauernschaft war, denn wer sie ehelichte, käme zugleich an einen großen Bauernhof mit geiler neuer Scheune! Die unverheirateten und nicht erbberechtigten Söhne müssen Schlange gestanden haben, doch in unserem Familienbla ist nichts überliefert über die erste Staffel der Castingshow „Frau sucht Bauer".

Dafür, dass die Herren Schlange standen, spricht, dass es am Ende ein knapp 30-jähriger Bauernsohn aus dem entlegenen, also knapp 14 Kilometer entfernten Vilsendorf, heute ein Stadtteil Bielefelds, war, der Herz und Hof der teutonischen Bachelorette eroberte. Am 20. August des Jahres 1919, nicht mal ein Jahr nach dem Grippetod des Hoferben, ehelichte Marie Wesselmann ihren Gatten Wilhelm Surmann. Das zehnmonatige Matriarchat auf dem Hof war zu Ende, die Surmann-Dynastie auf dem Hof Ascheloh begann. Marie Surmann gebar sechs Söhne, den jüngsten – und damit Hoferben – als überraschenden Nachzügler im schwangerschaftlich hoch gewagten Alter von 47 Jahren: meinen Vater. 1972 heiratete dieser die Tochter eines ostfriesischen Bonbonkochers, noch im selben Jahr wurde ich geboren.

Spanische Grippe fördert den Surmann-Stammbaum

Und wenn es nun eine Antwort auf die Frage gibt, wer von einer Pandemie profitiert, dann ist es diese: Ich. Meine Familie und alle Familien namens Surmann im Altkreis Halle verdanken ihre Existenz der Spanischen Grippe. In der Netflix-Serie „Dark" könnte jemand zurückreisen ins Jahr 1918, den frisch an Grippe Erkrankten ein paar Tamiflu verabreichen, sie überlebten, und niemand von uns wäre je geboren worden. Und als sich kürzlich der Hochzeitstag der ersten Surmanns in Ascheloh zum 101. Mal jährte, dann habe ich das tägliche Blöken der Corona-Skeptiker ausgeblendet und lieber noch mal einen Blick in das Archiv meiner Familie geworfen. Denn das lehrt: Eine Pandemie sollte man nie unterschätzen.

INFORMATION

- Volker Surmann wurde 1972 in Halle geboren, lebt aber bereits seit fast 20 Jahren in Berlin. Er ist Satiriker, Autor und Verleger, aber auch Comedian, Kabarettist, Vorleser und Sprachwissenschaftler. Er schreibt für die taz, Neues Deutschland, Titanic und die „Lesebühne Brauseboys". Aufgrund der Corona-Pandemie finden derzeit allerdings so gut wie keine Auftritte statt. Die Brauseboys lesen zurzeit jeden Donnerstag outdoor im Hofgarten der Kulturfabrik Berlin-Moabit. Einmal monatlich auch parallel im Livestream.

- Am Kreisgymnasium Halle (KGH), das auch die Kabarettisten Lutz von Rosenberg Lipinsky (geboren 1965) und Ingo Börchers (geboren 1973) besuchten, machte Surmann Anfang der 1990er Jahre sein Abitur. Bereits im Alter von 16 Jahren veröffentlichte der gebürtige Haller satirische Texte beim WDR. Damals gehörte er auch der Kabarett-AG des KGH an, die in dieser Zeit zwei verschiedene Abendprogramme entwickelte und aufführte.

- Gemeinsam mit Kai Ostermeier bildete er anschließend das Kabarett-Duo „Der Rest", das zwischen 1993 und 2001 mit vier abendfüllenden Programmen auftrat. Von 1997 bis 2000 schrieb Surmann Literaturkritiken für das Bielefelder Stadtblatt und war 1998 Mitbegründer des seither jährlich vergebenen Bielefelder Kabarettpreises. Die begehrte Trophäe, die einen an einem Nagel aufgehängten Pudding darstellt, wurde am 21. und 22. Februar bereits zum 23. Mal vergeben. Sieger im Zweischlingen im Bielefelder Stadtteil Quelle war der Berliner David Weber.

- 1999 schloss Volker Surmann ein Studium der Germanistik und der Philosophie an der Universität Bielefeld mit einer Examensarbeit zum Thema „Neue Tendenzen im westdeutschen Kabarett der 90er Jahre" ab. Anschließend war er dort von 2000 bis zu seiner Promotion im Jahr 2002 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.

- Ebenfalls bereits 1999 konzipierte Surmann sein erstes Soloprogramm mit dem Titel „Badewanne: Live", das er jedoch von Januar 2000 bis April 2003 gemeinsam mit Thomas Paul Schepansky als Duo-Programm aufführte. 2002 zog Surmann nach Berlin, wo er ein Jahr später zusammen mit Nils Heinrich, Robert Rescue, Frank Sorge und Heiko Werning die Weddinger „Lesebühne Brauseboys" gründete, der er seither angehört.

- 2004 entstand ein weiteres Soloprogramm mit dem Titel „Die Wahre Nacktheit", mit dem er bis 2007 deutschlandweit auftrat. Im Herbst 2007 folgte das Soloprogramm „Gescheiter scheitern". Mit Ausschnitten seiner Soloprogramme trat er auch regelmäßig im Liveclub des Quatsch Comedy Club auf und nahm 2007 mit seinen Kurztexten am „WDR Poetry-Slam" teil.

- Zusammen mit den anderen Brauseboys veröffentlichte Surmann zwischen 2005 und 2008 zwei Anthologien und eine Hörbuch-CD mit Texten der Lesebühne. Seit 2008 folgten drei von ihm herausgegebene Anthologien sowie ein Hörbuch. 2010 veröffentlichte er seinen ersten Roman „Die Schwerelosigkeit der Flusspferde". Es folgten zwei weitere Romane sowie zwei Kurzgeschichtenbände.

- Volker Surmann arbeitete als Gastautor für verschiedene TV-Comedy-Sendungen, wie etwa „Mensch Markus". Er wurde bereits für eine Reihe von Kabarett- und Comedypreisen nominiert und ist 2008 mit der Goldenen Backnanger Treppe ausgezeichnet worden.

- Im Jahr 2011 übernahm er den auf Humor, Satire und Poetry Slam spezialisierten Berliner Indiependent-Satyr-Verlag.