Bielefeld. Um 11 Uhr wird es am Donnerstag, 13. März, wieder laut: NRW testet seine Warnmittel. Es soll geprüft werden, wie gut die 18 Millionen Menschen in NRW im Katastrophenfall erreicht werden können.

Neben Sirenen wurden auch andere Warnsysteme getestet. Das sind zum Beispiel Warn-Apps wie „Nina“ und „Katwarn“ sowie Cell Broadcast. Weitere Warnkanäle sind Radio und Fernsehen, Soziale Medien oder Stadtinformationstafeln.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Warntag

Wie läuft der landesweite Warntag ab?

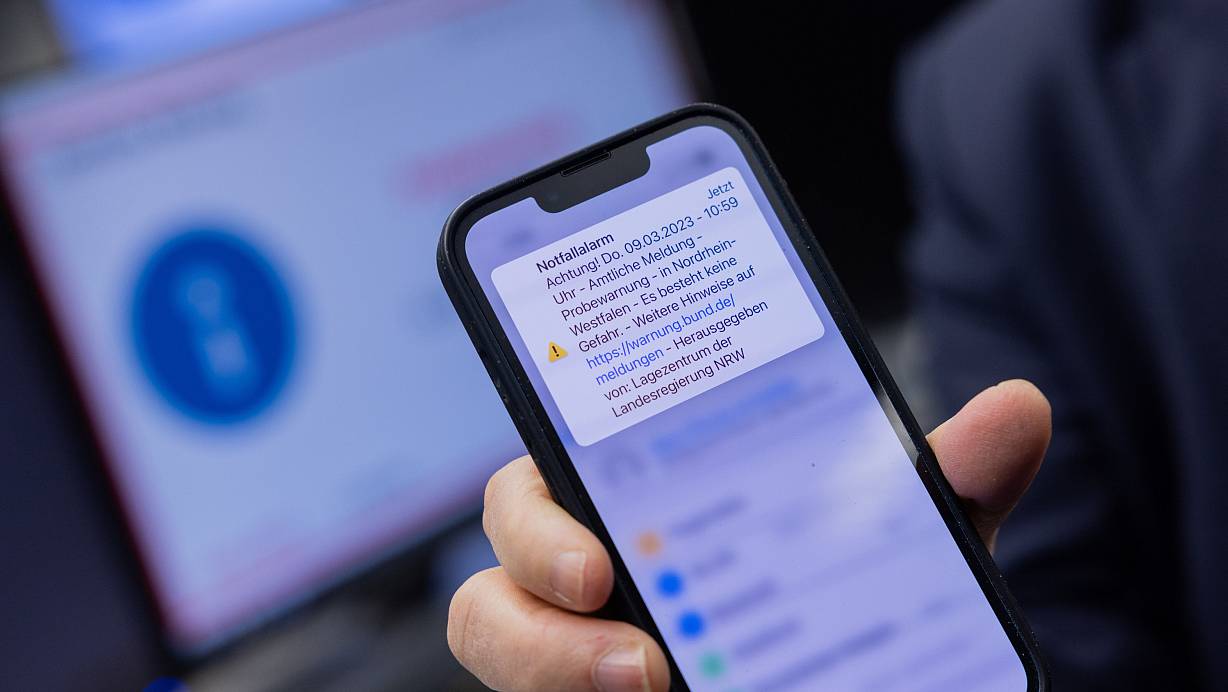

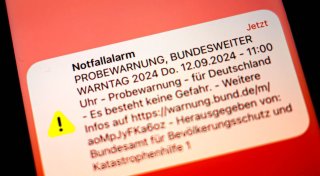

Gegen 11 Uhr wird der Probealarm im Lagezentrum der NRW-Landesregierung per Knopfdruck auf allen verfügbaren Warnkanälen ausgelöst, darunter die Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“. Gleichzeitig lassen die Kommunen in NRW ihre Sirenen heulen. Davon gibt es in NRW rund 6.150, in OWL sind es rund 940 Sirenen.

Welche Warntöne sind zu hören und wie klingen sie?

Es werden verschiedene Warntöne abgespielt. Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der eigentlich Entwarnung bedeutet. Daran schließt sich die Warnung an: Ein ständig an- und abschwellender Dauerton erklingt für eine Minute. Im Ernstfall sollte sich die Bevölkerung umgehend über Online-Medien, Radio oder Katastrophen-Warn-Apps weiter informieren. Gegen 11.20 Uhr erfolgt für die meisten Warnmittel eine Entwarnung. Auch die Sirenen sollen mit einem einminütigen Dauerton Entwarnung geben. Lediglich bei Cell Broadcast wird derzeit jedoch noch keine Entwarnung verschickt.

Wie unterscheidet sich Cell Broadcast von Warn-Apps wie Nina oder Katwarn?

Um Warnmeldungen über Apps wie Nina oder Katwarn empfangen zu können, müssen die Anwendungen auf einem Smartphone installiert werden. Ein normales Mobiltelefon reicht dafür nicht aus.

Cell Broadcast hingegen funktioniert gänzlich ohne die Installation einer App. Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe registriert sich jedes Mobilfunktelefon automatisch in einer sogenannten Funkzelle. Sonst hätte es keinen Empfang, und Telefonieren oder Nachrichten zu verschicken, wäre nicht möglich.

Bucht sich das Mobiltelefon in eine Funkzelle ein, kann mittels Cell Broadcast die Technik in umgekehrter Reihenfolge genutzt werden. Somit kann an alle Handys, die in einer Funkzelle eingeloggt sind, eine Textnachricht versendet werden.

Was ist der Unterschied zwischen Cell Broadcast und einer Warnung über SMS?

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe können mittels Cell Broadcast in einem potenziellen Gefahrengebiet befindliche Mobilfunkendgeräte angesprochen werden. Dafür braucht es keine Registrierung von persönlichen Daten.

Anders wäre es, wenn die Warnmeldung als SMS verschickt werden würde. Damit diese ankommt, muss die Mobilfunknummer bekannt sein. Dafür müsste sich dann jeder Mobilfunknutzer vorab registrieren. „Sollen mehrere Endgeräte erreicht werden, sind mehrere Anwahl- und Übertragungsvorgänge in der Funkzelle erforderlich, was zum bekannten ,Silvestereffekt’ (ein massiver zeitlicher Verzug zwischen Versand und Empfang einer SMS-Nachricht) führt“, erklärt das Ministerium. Das werde durch Cell Broadcast verhindert.

Wird dabei der Datenschutz gewahrt?

Ja. Denn laut der Verbraucherzentrale bleibt ein jeder anonym. Niemand muss sich für den Service anmelden oder persönliche Daten angeben. Das Verfahren sei vergleichbar mit einem Radiosender. Das Programm könne von jedem Radiogerät empfangen werden, wer zuhöre, wisse aber niemand.

Was muss ich tun, damit Cell Broadcast auf meinem Mobiltelefon funktioniert?

Die Benachrichtigung über das Cell Broadcast-Verfahren bekommt man nur, wenn das Handy eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft (Betriebssystem ab Version 11 bei Android oder ab Version 16.1 bei iOS). Ältere Geräte können Cell Broadcast-Nachrichten zum Teil nicht empfangen.

Bei vielen Mobilfunkgeräten sind die Berechtigungen für Warnmeldungen schon aktiviert. Allerdings sind häufig jene für Testnachrichten deaktiviert – das müssen Nutzerinnen und Nutzer manuell einstellen.

Die Verbraucherzentrale verweist auf das unterschiedliche Vorgehen je nach Betriebssystem. Bei Apple-Geräten sollten die Einstellungen in „Mitteilungen“ kontrolliert werden. Diese sind über den Button „Einstellungen“ ansteuerbar. Dort können Warnungen via Cell Broadcast aktiviert und deaktiviert werden.

Bei Android-Mobiltelefonen ist die Menüführung nicht einheitlich. Bei den meisten Geräten finden sich die Einstellungen in der App „Nachrichten“. Mit dieser werden normalerweise SMS verschickt. Auf der rechten Seite werden drei Punkte oder Linien eingeblendet. Klickt man darauf, öffnet sich ein Menü, in dem sich die „Einstellungen“ auswählen lassen. In der Liste gibt es einen Eintrag, der „Notfallbenachrichtigungsverlauf“ heißt. Auch ähnliche Begriffe können möglich sein. Sollte es diesen nicht geben, finden sich die Einstellungen unter „Erweitert“ oder „weitere Einstellungen“ oder einem ähnlich lautenden Begriff.

Wie kann ich sicher sein, dass es sich bei der Warnmeldung nicht um eine Betrugsnachricht handelt?

Wichtig ist, dass es sich bei den Textnachrichten laut Verbraucherzentrale nicht um SMS handelt. Entsprechend muss zum Lesen der Nachricht auch keine Mitteilungsapp geöffnet werden. Der Warntext erscheint ohne Zusatzanwendung auf dem Bildschirm – verbunden mit einem lauten Tonsignal.

Erscheint eine angebliche Warnmeldung als SMS mit Absendernummer, sollte das also stutzig machen, erklärt Hauke Mormann, Digitalexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. „Falls Sie eine SMS erhalten, die angeblich eine Warnmeldung sein soll, könnte es sich um sogenanntes Smishing handeln“, heißt es von den Verbraucherschützern. Das Wort steht für SMS-Phishing. Dabei wollen Betrüger mithilfe gefälschter Kurzmitteilungen sensible Daten abgreifen – etwa Zugänge für das Online-Banking. Dafür werden die Empfänger animiert, auf einen Link zu klicken und Programme herunterzuladen. Doch dadurch könnte Schadsoftware installiert werden.

Lesen Sie auch: Hilfe in höchster Not: Seniorin aus Versmold trifft einen rettenden Engel

Denkbar wäre laut Mormann auch eine Betrugsnachricht in der Art: „Für ihre Region gibt es eine Warnmeldung. Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf den folgenden Link.“ Misstrauisch machen sollte der Verbraucherzentrale zufolge auch eine Häufung von Grammatik- und Orthografie-Fehlern oder dass die Nachricht nicht auf Deutsch verfasst ist. Skepsis ist zudem angebracht, wenn dem Empfänger eine Frist gesetzt wird. Insbesondere, wenn dies mit einer Drohung verbunden wird – etwa der Sperrung der Kreditkarte.

Digitalexperte Mormann rät dazu, beim Erhalt einer Warnnachricht überlegt vorzugehen. Sprich: Nicht sofort auf einen Link klicken, sondern den Inhalt der Nachricht durch den Blick in andere Medien oder eine Erkundigung beim Nachbarn gegenchecken.