Es gibt Videospiele, die altern mit den Jahren, verlieren an Glanz, weil ihre Technik überholt, ihre Ideen kopiert und weiterentwickelt wurden. Und es gibt Spiele, die wirken im Rückblick fast wie ein Kommentar auf unsere Gegenwart. „Detroit: Become Human“, 2018 erschienen, gehört eindeutig zur zweiten Kategorie.

Damals schien es futuristisch, ja, fast spekulativ, dass Androiden in der Gesellschaft als kostengünstige Arbeitskräfte eingesetzt, als Ersatzkinder, Putzhilfen oder Soldaten missbraucht werden. Heute, 2025, erscheint diese Vorstellung erschreckend nah: Wir führen Debatten über KI-generierte Kunstwerke, über Sprachmodelle, die Texte verfassen, und über Pflegeroboter, die in Testläufen erste menschliche Züge simulieren.

Das Spiel, das wir einst als Science-Fiction verstanden, wirkt nun wie ein Spiegel: Es zeigt weniger, was kommt, sondern was längst begonnen hat.

Kino zum Mitspielen – Quantic Dreams Vision

Quantic Dream, das französische Studio unter David Cage, hatte schon zuvor versucht, das Medium Videospiel stärker mit dem Film zu verschmelzen. „Heavy Rain“ (2010) brachte Krimispannung in Quick-Time-Events, „Beyond: Two Souls“ (2013) lotete das Paranormale mit Hollywood-Schauspielerinnen und -Schauspielern wie Ellen Page und Willem Dafoe aus. Doch „Detroit: Become Human“ gilt vielen als das reifste Werk der Reihe.

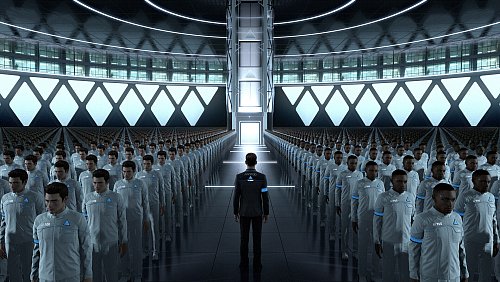

Hier verband sich die aufwendige Motion-Capture-Technik mit einer kühlen, klinischen Zukunftsästhetik, die an Ridley Scotts „Blade Runner“ ebenso erinnert wie an die sterile Perfektion skandinavischer Designwelten. Zugleich eröffnete die Dreifach-Perspektive – Connor, Kara, Markus – eine dramaturgische Vielstimmigkeit, die für ein Videospiel von seltener Komplexität war.

Der Trailer zu „Detroit: Become Human“

Entscheidungsarchitekturen: Ein Spiel über Verantwortung

Besonders eindrucksvoll war die „Flowchart“-Funktion: Nach jeder Szene zeigte das Spiel detailliert auf, welche Entscheidungspfade man gegangen war – und wie viele Alternativen es gegeben hätte. Damit machte „Detroit: Become Human“ das sichtbar, was interaktive Geschichten sonst unsichtbar halten: den Baum möglicher Erzählungen.

Es war ein Spiel, das uns die Verantwortung nicht nur spüren, sondern quantifizieren ließ. Wir sahen, dass eine scheinbar kleine Geste – eine nicht gereichte Hand, ein zögerndes Wort – ganze Handlungsstränge verändern konnte. Dass Figuren sterben oder überleben, dass Revolution friedlich oder blutig endete, lag an uns.

In diesem Sinn war „Detroit“ nicht nur ein Spiel über Androiden, sondern über das Menschsein selbst: über unsere Entscheidungen, ihre Konsequenzen und die Frage, ob Freiheit jemals geschenkt werden kann – oder stets erkämpft werden muss.

Pathos, Parabel, Plakativität

Natürlich: „Detroit: Become Human“ scheute nicht vor großen Gesten zurück. Wer sich an Subtilität erfreut, konnte die pathetischen Allegorien – die Parallelen zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die Anspielungen auf Apartheid und Sklaverei – als überzogen empfinden. Kritikerinnen und Kritiker bemängelten, dass Quantic Dream gesellschaftliche Diskurse zu simpel auf Videospielmechaniken herunterbrach.

Aber vielleicht lag gerade darin die Kraft: Das Spiel wollte nicht nur andeuten, es wollte uns zum Mitfühlen zwingen. Dass wir als Spielerinnen und Spieler bei Markus buchstäblich zwischen friedlichem Protestmarsch und bewaffnetem Aufstand wählen mussten, machte die Allegorie spürbar.

So wurde Detroit zu einem Spiel, das Diskussionen provozierte. Und genau das unterscheidet es von jenen Hochglanz-Blockbustern, die uns zwar beeindrucken, aber selten nachhallen.

Resonanzräume: Wie „Detroit“ damals wirkte

2018 waren die Reaktionen gemischt euphorisch und kritisch: Die Grafik galt als herausragend, die schauspielerischen Leistungen als filmreif, die narrative Struktur als ambitioniert. Gleichzeitig wurde das Spiel dafür kritisiert, komplexe Themen wie Rassismus und Unterdrückung auf eine androidische Metapher zu reduzieren – und dabei echte Diskurse zu simplifizieren.

Doch auch die Kritik trug zur Aufmerksamkeit bei: Über „Detroit: Become Human“ wurde gesprochen. In einer Branche, in der viele Titel nach Wochen aus dem Gedächtnis verschwinden, blieb „Detroit“ im Gespräch.

Warum gerade jetzt?

Sieben Jahre später ist „Detroit: Become Human“ mehr als ein Videospiel-Klassiker: Es ist ein kulturelles Dokument einer Zeit, die wir längst hinter uns gelassen haben – und die doch unser Heute vorweggenommen hat.

Wir leben mit Sprach-KIs, die unsere Nachrichten schreiben, mit generativen Modellen, die Bilder entwerfen, die kaum noch von menschlicher Kunst unterscheidbar sind. Fragen nach Urheberschaft, nach Ethik, nach Verantwortung stehen täglich auf der Agenda. Wenn Kara im Spiel ihre Menschlichkeit behauptet oder Connor zwischen Pflicht und Moral schwankt, dann erkennen wir unsere Gegenwart darin wieder.

Gerade deshalb lohnt es sich im Jahr 2025, „Detroit: Become Human“ neu zu spielen: nicht als Blick in eine ferne Zukunft, sondern als Spiegel auf das Hier und Jetzt.

Und morgen?

Eine direkte Fortsetzung ist bislang nicht in Sicht. Quantic Dream arbeitet an „Star Wars: Eclipse“, das noch in weiter Ferne liegt. Doch die Langlebigkeit von „Detroit“ im kulturellen Gespräch zeigt: Die Fragen, die es aufwirft, sind nicht abgeschlossen. Vielleicht ist es gar nicht an einem Sequel, sie zu beantworten – sondern an uns, im Umgang mit der Technologie, die wir erschaffen.

„Detroit: Become Human“ ist kein makelloses Meisterwerk – aber ein Spiel, das wie wenige andere die Kultur seiner Zeit einfängt und in unsere Gegenwart verlängert. Es zeigt, wie sehr Spiele als Medium in der Lage sind, philosophische Fragen zu stellen, die wir sonst eher im Kino oder im Theater erwarten würden.

Wer im Jahr 2025 zu „Detroit: Become Human“ zurückspielt, wird feststellen: Die Zukunft, die Quantic Dream zeichnete, ist keine Dystopie mehr, sondern längst Teil unserer Diskussionen. Vielleicht liegt darin das eigentlich Beunruhigende.

„Detroit: Become Human“ ist für Playstation und PC erhältlich und kostet rund 40 Euro. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben.