Bielefeld. Die Bilder des mutmaßlichen Tornados über Altenbeken im Kreis Paderborn vom Wochenende wirken beeindruckend, bedrohlich – und doch sind sie altbekannt, scheinen sich diese Wetterextreme in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen in Ostwestfalen zu häufen. Immerhin prüft der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell, ob es am Samstagabend im Raum Paderborn möglicherweise sogar zwei Tornados gab. Und bereits zuvor hatte ein solcher in der Stadt selbst enorme Schäden angerichtet. Häufen sich solche Phänomene in der Region tatsächlich?

Zunächst habe der DWD am Samstag um 19:30 Uhr Fotos von Trichterwolken aus Bad Lippspringe erhalten, eine knappe Stunde später dann aus dem Raum Altenbeken. Vor allem Letzterer sorgte daraufhin für Aufsehen. Jetzt werde aufgrund von Schadensanalysen geprüft, ob das zwei getrennte Ereignisse waren oder doch eins, erklärte Adrian Leysersturm vom DWD. Im Radar zeigten sich unterschiedliche Strukturen.

Steht also eine Serie der gefährlichen Wetterphänomene an, gar wie in den USA? Der Meteorologe Friedrich Föst verneint, sie würden in Deutschland im Durchschnitt 30- bis 50-mal pro Jahr auftreten. Ein Trend sei nicht erkennbar. Aber sie würden seit den 2000ern wesentlich häufiger gesichtet und gemeldet. Der Grund: Smartphones. Denn Aufnahmen der Wetterextreme würden so schnell verbreitet.

Zutaten wie beim Kuchenbacken für einen Tornado

Auch der Klimawandel würde im Hinblick auf Tornados wenig ändern. „Ein Tornado braucht Zutaten, wie beim Kuchenbacken“, vergleicht er. „Eine davon ist der Wind, der an Geschwindigkeit mit steigender Höhe zunehmen muss und dazu in den untersten Ebenen noch die Windrichtung ändert.“ Das nennt man Windscherung; wenn der Luftwirbel dann Bodenkontakt bekommt, spricht man von einem Tornado – vorher handelt es sich um einen Verdachtsfall.

Dass Tornados und andere Extremwetterphänomene aber in Ostwestfalen häufiger auftreten als in anderen Regionen, ist für Föst tatsächlich keine Frage der Wahrnehmung, sondern in der geografischen Lage begründet.

Mittelgebirgs-Region Ostwestfalen-Lippe zieht Extremwetter an

Nicht nur im Hochstift, sondern überall, wo es hügelig ist, sei die Entstehung von Tornados wahrscheinlicher. Meteorologe Föst erklärt das so: „Höhenzüge weisen Taleinschnitte auf, die den Wind beeinflussen. Das fördert wiederum Tornadobildungen.“ Mit dem Lippegebirge, dem Weserbergland, dem Wiehengebirge oder wie am Samstag dem Eggegebirge des Paderborner Hochstifts, sei OWL - wie andere Mittelgebirgsgebiete - nun einmal besonders empfänglich für Tornados. Auch Tobias Reinartz vom DWD erkennt die Bedeutung der ostwestfälischen Gebirge für die Windscherung an, sagt aber auch: „Auf die Statistik gesehen macht sich das nicht bemerkbar“.

Für OWL komme noch hinzu, dass die Region in der Nähe atlantischer Tiefdruckgebiete liegt, was nicht nur für heftige Winde und Stürme sorgen, sondern auch Gewitter und Regen befördere. So wie am Wochenende in Bielefeld, wo die zweite heftige Regenfront in kurzer Zeit den Carnival der Kulturen vorzeitig beendete, oder in Löhne, wo zahlreiche Keller überflutet wurden.

Klimawandel befeuert gleichzeitig Starkregen und Trockenheit

Laut dem Niederschlagsradar des DWD gibt es eine leichte Zunahme, die mutmaßlich durch den Klimawandel bedingt wird. Entscheidend für die heftigen Starkregen mit vollgelaufenen Kellern und überlasteten Abwassersystemen sei aber etwas anderes: „Durch den Klimawandel haben die Niederschlagsgebiete eine viel höhere Verweildauer“ erklärt Föst. Lokale Gewitter und Tiefdruckgebiete würden sich auf diese Weise viel stärker über einer bestimmten Region ausregnen und dort verheerende Schäden anrichten.

Gleiches gelte für die Trockenheit, wie im Frühjahr. Durch eine Angleichung innerhalb des Starkwindbandes in neun Kilometern Höhe, das gewöhnlich die kalte Luft der Arktis von der warmen Luft im Süden trennt, werden sowohl die Phasen der Trockenheit als auch die des Starkregens wesentlich intensiver, erklärt der Experte.

Für viele Gebiete in OWL sei das gefährlich: Etwa im Kreis Höxter, im Lipper Bergland, in Paderborn oder dort, wo Menschen in der Nähe von Flusstälern wohnen, sei vor allem der Starkregen eine Gefahr. „Genau wie im Ahrtal kann es auch hier zu einer Gefahrenlage kommen, für Leib und Leben, für Hab und Gut“, warnt Föst. Er erinnert an die Heinrichsflut im Jahr 1965, die OWL schwer traf, insgesamt 16 Menschen starben und Schaden in Millionenhöhe entstand - mit Niederschlagsmengen wie 2021 im Ahrtal. Im Zuge des Klimawandels würde das Eintreten solcher Unwetterkatastrophen wahrscheinlicher.

Bewusstsein für Extremwetter schärfen

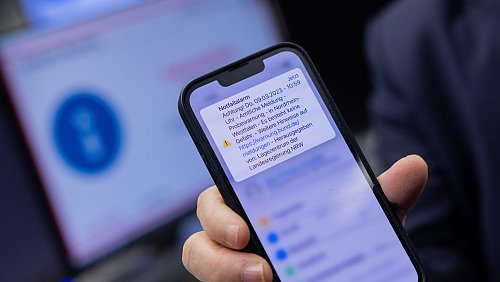

Laut Föst wähnen sich Menschen in Deutschland in einer trügerischen Sicherheit. Doch der Experte warnt davor. In Zukunft werde man viel häufiger Extremwetterereignisse hinnehmen müssen, prognostiziert er. „Dabei haben wir seit der Ahrtal-Katastrophe die Arbeit an Unwetterwarnungen, etwa mit cell broadcasting, stark vorangetrieben.“ Das Problem sei aber, das Risiko auch in den Köpfen der Menschen zu verankern.

Das gelte nicht nur für besonders gefährdete Gruppen wie Alte oder Menschen mit Handicap. Es betreffe auch den sorglosen Umgang von Fitten und Jungen mit Extremwetter. „Wenn Leute bei Gewitter auf einem Festival tanzen und nebenan schlagen die Blitze ein, kann man nur den Kopf schütteln. Wir haben eine Warnzeit von 20 Minuten, das ist lang.“ Föst rät, dieses Zeitfenster zwischen Prognose bis zum Eintritt des Unwetters ernst zu nehmen und zu nutzen, um sich in Sicherheit zu bringen. Wachgerüttelt haben dürfte viele Paderborner der 20. Mai 2022: Ein beispielloser Tornado wütete in der Stadt, verletzte über 40 Menschen und zerstörte unzählige Häuser, Autos und Baumbestände.