Köln/Rheda-Wiedenbrück. Was sich durch die Biografie von Enthüllungsjournalist Günter Wallraff zieht, sind seine Recherchen über die Ausbeutung der Menschen ganz unten in der deutschen Gesellschaft. In den 1980er-Jahre begab er sich in die Rolle des türkischen Gastarbeiters "Ali". Er erlebte, wie es sein kann, entrechtet und quasi unsichtbar für die Mitmenschen für einen erfolgreichen internationalen Konzern zu schuften. Die Veröffentlichung dieser Erlebnisse in seinem Buch "Ganz unten" bedeutete unter anderem für die Firma Thyssen Bußgeldzahlungen in Millionen-Höhe und feste Arbeitsverträge für viele der bis dahin nur auf Zeit angestellten türkischen Leiharbeiter.

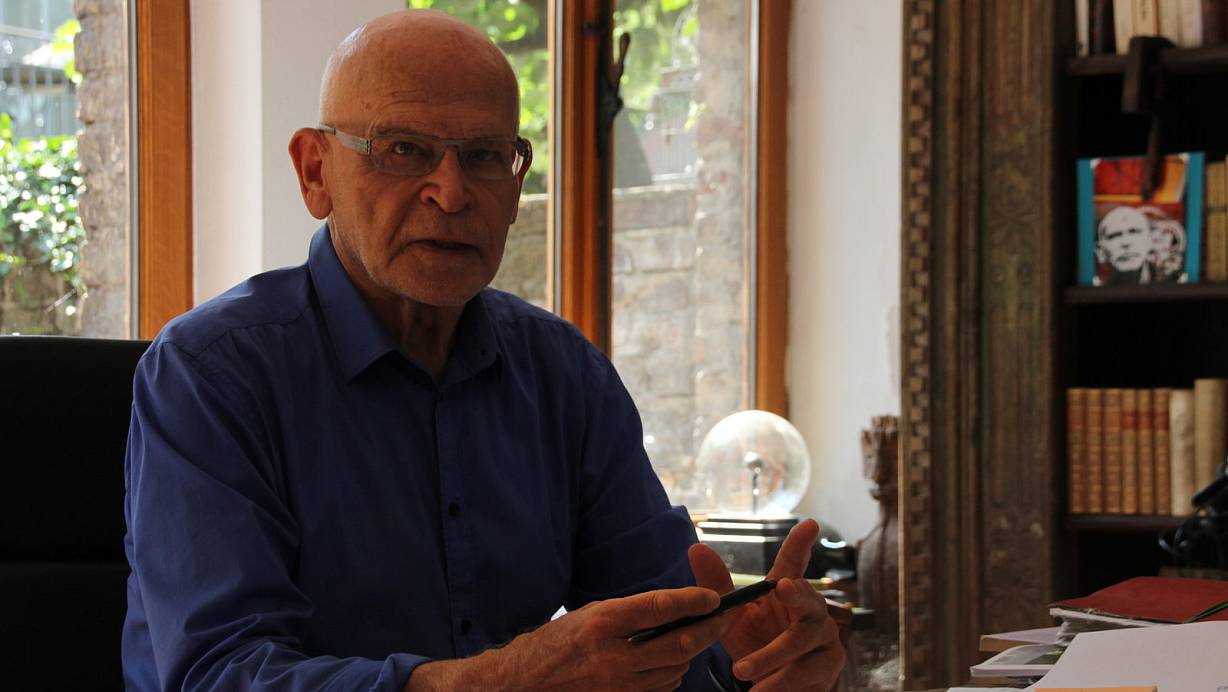

"Das hat die Öffentlichkeit damals vielleicht so mobilisiert, wie jetzt der Fall Tönnies im Mittelpunkt steht", sagt Wallraff heute. Seinen Besuch empfängt er auf einer Terrasse in einem sonnigen Garten zwischen den rötlichen Backsteinmauern der ehemaligen Klavierwerkstatt seines Großvaters.

"Im Altertum war die Sklavenhaltung nicht selten humaner"

Bevor Wallraff sich am Terrassentisch niederlässt, hört man ihn in dem Büro, das sich in einem Häuschen im hinteren Gartenteil befindet, rumoren. Dabei wird ein Lied gepfiffen. Als er wiederkommt, hält er mehrere Bücher in der Hand. Darunter "Ganz unten". Darin beschreibt der mehr als 30 Jahre jüngere Wallraff, wie sein Alterego "Ali" in der Duisburger August-Thyssen-Hütte Arbeiten in giftigen Dämpfen erledigt - ohne Atemschutz, ohne Schutzhelm, mit aus Mülltonnen zusammengeklaubten Arbeitshandschuhen.

Ähnlich wie heute die Mehrheit der Tönnies-Arbeiter war "Ali" bei einem Subunternehmen angestellt. Ähnlich wie heute waren er und seine Kollegen ihren Arbeitgebern ausgeliefert. "Im klassischen Altertum war die Sklavenhaltung nicht selten humaner", sagt Wallraff. "Da war derjenige, der die Sklaven hatte, zumindest daran interessiert, dass die Leute noch lange arbeiten konnten." Heute seien die Arbeiter praktisch jederzeit austauschbar.

In den Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies demonstrieren Kritiker vor dem Fleischerei-Werk in Rheda-Wiedenbrück. In Chatgruppen wird zu Solidarität mit Arbeitern in Quarantäne aufgerufen. Wenn Wallraff oder heute sein junges Rechercheteam beim Fernsehsender RTL Missstände aufdecken, dann soll es Wirkung zeigen. Nach den Thyssen-Enthüllungen habe sich seinerzeit ein Bewusstsein verändert, sagt er: "Für manche war es ein Schock, was sie da erfahren haben und ein Überdenken eigener rassistischer Vorurteile. Es sind Freundschaften entstanden zwischen Menschen, die sonst nebeneinander her leben."

Wenn Wallraff spricht, klopft er manchmal mit Nachdruck auf den Tisch, sodass Gläser und Tassen darauf klirren: "Eine Willensbildung aus der Bevölkerung kann für die Betroffenen Verbesserungen oder sogar langfristige Änderungen hervorrufen." Dafür ist allerdings auch eine gewisse Nähe zueinander nötig: "Zustände miterleben, Missstände als unhaltbar hinstellen", sagt Wallraff, darum gehe es. Weil gerade die Menschen ganz unten immer drohen in der Unsichtbarkeit und Entrechtung zu verschwinden.

Kaum Politiker aus Arbeiterfamilien

"Rassismus ist nicht -", Wallraff hält inne, "nicht das alleinige Problem." Er schweigt. "Es geht um Statussymbole und auch um sprachliche Codes, die man drauf hat - und wenn nicht, gehört man nicht dazu." Abgehängt und ausgegrenzt oder schlicht nicht gehört werde eine ganze soziale Schicht: "Einzelne Begegnungen mit den Problemen von anderen Menschen werden betrachtet wie eine Expedition in einen anderen Kontinent, da wird auch mal einer hingeschickt und darf staunen, was da los ist. Wir leben in einer Art Kastengesellschaft, wo wir alle allzu sehr unter uns sind."

Auch im Journalismus: "Lesen Sie einmal die klugen Artikel in der Zeit oder in der Taz." Er fügt im versöhnlichen Ton hinzu: "Ich habe beide abonniert." Aber: "Da fehlt es oft an Veranschaulichungen, das sind sprachliche Codes, die sie zwar in einem bestimmten intellektuellen Milieu voll drauf haben aber", Wallraff lacht, "da sollte schon mal ein Übersetzer ran, damit es in einer breiteren Bevölkerungsschicht aufgenommen wird."

Wer sich wofür einsetzt, so Wallraff, habe auch damit zu tun, wo jemand herkommt: "Wo gibt es noch Abgeordnete, die aus einer Arbeiterfamilie stammen?" Sein Vater war unter anderem Arbeiter in der Lackiererei der Firma Ford. Als Wallraff fünf Jahre alt war, erkrankte der Vater infolge dieser Arbeit, er starb elf Jahre später. "Unser Bundesarbeitsminister Heil zum Beispiel", sagt Wallraff, "stammt aus einer Arbeiterfamilie." Heil setzt sich unter anderem für die Abschaffung von Werkverträgen ein.

"Aufgabe des Verfassungsschutz"

Dennoch: "Ich befürchte, dass Tönnies neue, raffiniertere Formen von Vertragsarbeit finden wird." Die Angst, dass am Ende zur Tagesordnung übergegangen wird, bleibt. "Außerdem ist Tönnies kein Einzelfall", sagt Wallraff. Die Pflege, die Reinigungsbranche oder die Erntehelfer seien ebenso betroffen. "An der Ausbeutung der Paketzusteller zum Beispiel hat sich bis heute nichts geändert", sagt er. "Ich sage ja immer wieder", sagt er in herausforderndem Tonfall, "in solche Bereiche müssten verdeckte Ermittler rein. Da geht es um den Artikel 1 unserer Verfassung: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wäre die Aufgabe des Verfassungsschutzes."