Das Strafgefangenenlager Oberems ist bisher nur unzureichend erforscht. Die nun in der Schriftenreihe des Kreisarchivs erschienene Studie von Karina Isernhinke schließt daher eine Lücke. In ihrem Buch beantwortet die Jugendzentrumsleiterin wichtige Fragen: Wie entstand das Strafgefangenenlager? Wie war es als Teil des nationalsozialistischen Lagersystems organisiert? Welche Menschen waren hier inhaftiert? Wie sah der Alltag der männlichen und weiblichen Häftlinge aus?

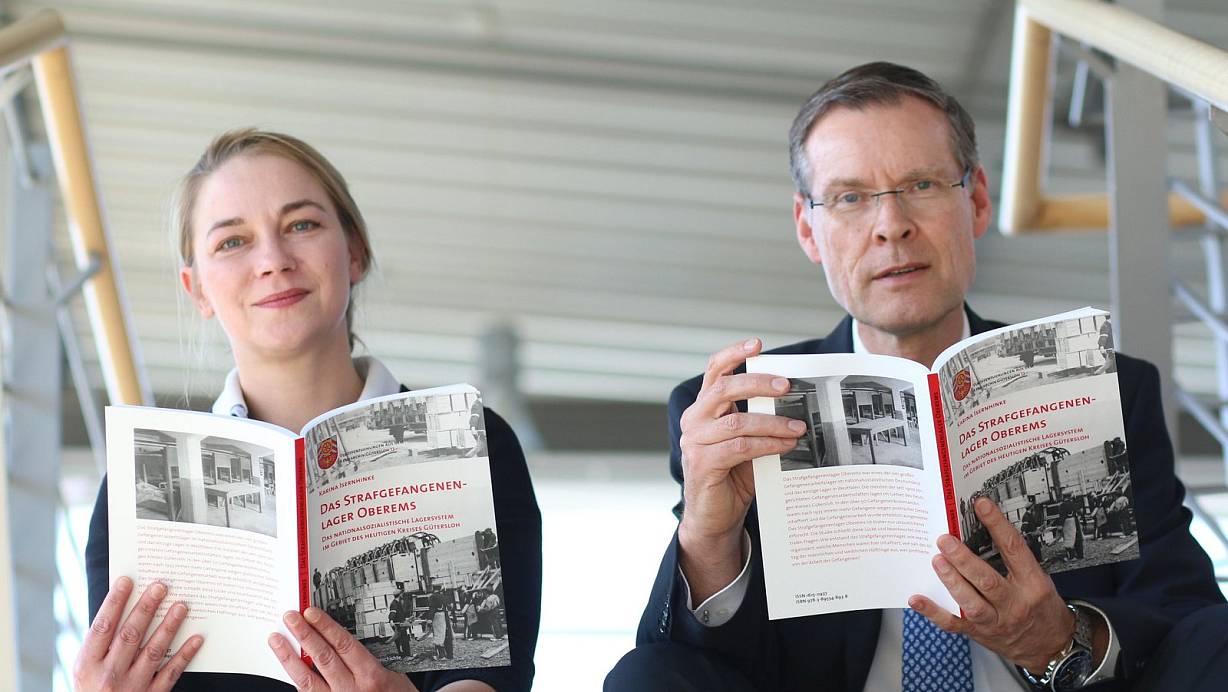

Das 144-seitige Buch entstand im Rahmen ihrer Magisterarbeit an der Universität Bielefeld. Es wurde für die Veröffentlichung in der Schriftenreihe des Gütersloher Kreisarchivs noch einmal überarbeitet und korrigiert. Die 38-Jährige hat für die Studie zahlreiche Interviews mit Zeitzeugen geführt und umfangreiche Quellen im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen sowie in den kommunalen Archiven im Kreis Gütersloh ausgewertet.

Das Strafgefangenenlager Oberems war eines der vier großen Gefangenenarbeitslager im Deutschen Reich und das einzige Lager in Westfalen. Bereits im Kaiserreich war die Gefangenenarbeit in Oberems eingeführt worden, erfuhr jedoch nach 1933 eine erhebliche Ausweitung. Zunehmend wurden auch politische Häftlinge in den Außenarbeitslagern inhaftiert, die sich mehrheitlich auf den heutigen Kreis Gütersloh verteilten. Natürlich gab es auch weiterhin Menschen, die wegen gewöhnlicher Delikte wie Diebstahl, Sittlichkeitsverbrechen, Kuppelei, Betrug, Hausfriedensbruch oder Körperverletzung verurteilt worden waren. Auffällig ist jedoch, dass bis 1945 auch etliche Verurteilungen wegen des Verdachts der »Heimtücke«, der »Wehrkraftzersetzung« oder »Vorbereitung zum Hochverrat« nachweisbar sind. Nach Isernhinkes Einschätzung ist davon auszugehen, dass zwischen 1933 und 1945 etwa 30 Prozent der Häftlinge im Strafgefangenenlager Oberems aus politischen Gründen inhaftiert waren.

Auch im Amshausen gab es ein Lager

Oberems umfasste nach jetzigem Kenntnisstand für die Zeit von 1900 bis zu der Auflösung der Außenstellen und der Eingliederung in die heutige JVA Bielefeld-Senne etwa 52 so genannte Kommandos, im Nationalsozialismus auch als »Arbeitsstellen von Oberems« bezeichnet, davon acht reine Frauenlager. „Auch in Amshausen gab es so ein Lager“, weiß Isernhinke, „genauso wie in Werther.“ Außerdem habe es noch ein weiteres Gefangenenlager in Steinhagen gegeben, über das aber nichts Weiteres mehr bekannt ist.

Die Gefangenenarbeitsstellen bestanden in der Regel aus einem Haupthaus mit Anbau. Darin befanden sich zumeist ein Sammelschlafraum, eine Küche, ein Baderaum und ein Aufsichts-Zimmer, das mit einem Späher versehen war, um die Gefangenen, die zusammen in einem Raum schliefen, jederzeit beobachten zu können.

„Ab den 1940er Jahren bedienten sich verstärkt Firmen bei diesen Lagern“ sagt die Harsewinkelerin. Die hätten die Häftlinge gerne als günstige Arbeitskräfte eingesetzt. Nicht zufällig habe es deshalb auch ab 1939 einen starken Anstieg bei den Verurteilungen gegeben. Circa 9000 Männer und Frauen haben nach Isernhinkes Berechnungen zwischen 1933 und 1945 im Lager Oberems eingesessen.

Zufällig auf das Thema gestoßen

In ihrer wissenschaftlichen Aufarbeitung zeigt Karina Isernhinke auch einige ausgewählte Beispiele von politischen Gefangenen: Der im Widerstand tätige Belgier Gustave M. wurde zum Beispiel in seinem Wohnhaus verhaftet und zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. M. wurde der »Begünstigung, Entziehung der Arbeitspflicht und Urkundenfälschung« verdächtigt. Am 23. Dezember 1943 erreichte er das Oberems-Außenlager Harsewinkel. Er verstarb hier am 16. März 1944. Als offizielle Todesursache wurde eine Blutvergiftung angegeben. Aufgrund von Zeugenaussagen damaliger Mithäftlinge ist allerdings davon auszugehen, dass er infolge von Misshandlungen, mangelnder Hygiene und der anhaltenden Nahrungsmittelknappheit gestorben ist.

Karina Isernhinke kam eigentlich eher zufällig auf ihr Thema. „Vor der Arbeit wusste ich gar nicht, dass es dieses Lager überhaupt gab“, sagt sie. „Es hat mich total überrascht.“ Tatsächlich sei sie über einen Themenschwerpunkt und eine Ausstellung an der Uni darauf gestoßen. Mittlerweile findet sie die Aufarbeitung aber um so wichtiger. Im »Checkpoint« ist die NS-Geschichte allerdings noch kein Thema, als Freizeiteinrichtung wolle sie es den jungen Gästen nicht aufzwingen: „Aber vielleicht, wenn Jugendliche daran Interesse zeigen, könnte man etwas machen.“